(2025.12.28〜30 感想文 コイケちゃん)

年の瀬の朝、坂巻温泉の駐車場には「満車」の表示。やむなく沢渡の駐車場まで戻ることになった。車を走らせながらアルピコ交通に電話し、タクシーの予約を入れようとするが要領を得ない。どうやら「沢渡に着いてから電話を」とのことらしい。到着して準備を進めるうちに、予約は不要で、数台のタクシーが沢渡駐車場と釜トンネルをピストンしている状況だと分かった。

釜トンネル入口に着くと、山岳警備の方から「今日はどちらまで? 計画書は提出されていますか?」と声を掛けられる。話を聞くと、この日、蝶ヶ岳へ向かう登山者はすべて徳沢からで、横尾から上がる者はいないという。

「ノートレースかもしれませんね」

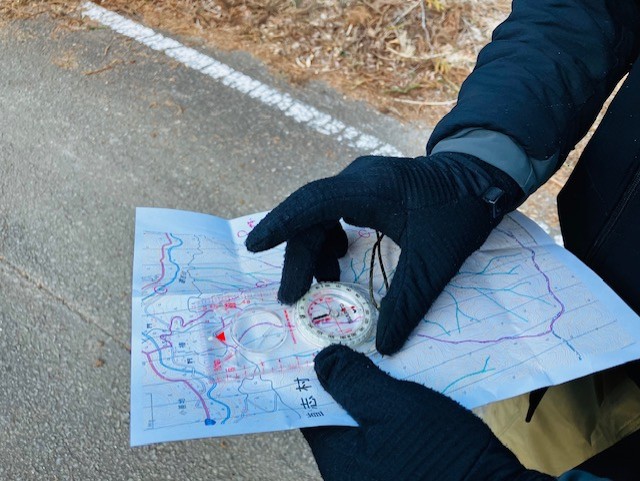

その一言に、緊張が一気に走った。ラッセルは正直苦手だ。体力もさることながら、ルートファインディングには、いまだ確信が持てない。

緊張を冗談めかした会話でごまかしながら、釜トンネルへ入る。うっすらと白かった路面は、トンネルを抜けた瞬間、完全な雪道へと切り替わった。薄く締まった雪、澄み切った空気、そして迎え入れるように立ち上がる穂高の稜線。快晴の上高地は、これから始まる三日間の冬合宿を、静かに祝福しているようだった。

小梨平ではテントも少なく、この先も静かなものだろうと予想していたが、徳沢に着くと想像以上に多くのテントが点在し、年末らしい賑わいを感じる。計画では横尾からの取り付きだが、このまま徳沢沢から上がっても良いのでは、と一瞬迷いもよぎる。しかし予定通り横尾へ向かうことにし、徳沢以降、やや薄くなったトレースを辿って進む。

↑横尾のテントは貸切だった。

途中、スノーシューを巧みに扱う女性登山者が下山してきた。話を聞くと、昨夜は蝶ヶ岳に取り付きテント泊、今朝は誰もいない山頂を満喫して降りてきたという。横尾の避難小屋にもテントが三張り残っているとのことで、トレースは「ばっちり」とのことだった。実際に確認するまでは油断できないが、その言葉に心の中で安堵する。

日差しのぬくもりに包まれた横尾のテント適地は、厳冬の只中にありながらどこか穏やかで、明日への期待を自然と膨らませてくれた。

翌朝、股関節に不安のあるGsoをテントに残し、麻呂リーダーとKツタと3人で蝶ヶ岳を目指す。樹林帯の中は驚くほど静かで、聞こえるのはアイゼンの爪音だけ。取り付きからの急登は容赦なく、ほとんど休ませてはくれない。午後から天候が崩れる予報もあり、気持ちばかりが先行して、足は自然と高度を稼いでいく。

↑樹々の合間から朝日に照らされた槍ヶ岳も見える

やがて斜度が緩み、樹木の背が低くなってきたころ、林を抜けて視界が一気に開けた。胸の奥で小さな高揚が弾ける——が、それはほんの一瞬だった。

横尾からの分岐を越えた途端、空気の質が一変する。突風。いや、突風の連打だ。体を押し戻す力に抗えず、自然と膝を落とし、ストックを低く構え、耐風姿勢を取らざるを得ない。立って歩ける時間と、耐風姿勢でやり過ごす時間を交互に繰り返しながら、進むか、退くか、その都度、風と対話する。

進み得るギリギリ——その判断の連続こそが、冬の蝶ヶ岳の核心だった。

ヒュッテ手前のピークを山頂と勘違いし、ベースキャンプの曽我と無線で交信する。

「山頂アタック隊、現在山頂に到着しました!」

風にかき消されそうな声でそう伝えた直後、麻呂さんがぽつりと言う。

「……ここ、山頂じゃないかもしれない」

振り仰いだ先には、明らかにこちらよりも高いピーク。本当の頂は、まだ先だった。

↑稜線に上がってから山頂が遠い

ヒュッテまで下り、装備を整えてザックをデポ。身軽になって最後の登りへ向かう。稜線では烈風が容赦なく吹き荒れ、長居は許されない。それでも、目の前に広がった槍・穂高の純白の大展望は、言葉を失うほどの美しさだった。写真を一枚、深呼吸を一度。すぐに踵を返し、風の弱まる樹林帯へ一気に逃げ込む。

その判断の速さもまた、冬山では技量の一つなのだと実感した。

最終日は一転して雪。夜通し降り続いた新雪がトレースを消し去り、静かな横尾を後にする。薄明の中、最初の一歩を刻む感触は重い。それでも仲間の足並みが揃えば、道は自然とできていく。徳沢、明神と下るころには空も明るみ、無事に全行程を締めくくることができた。

こうして振り返ると、久しぶりに冬合宿を全行程完遂できたことの重みが、じわりと胸に広がる。的確な判断で隊を導いた麻呂リーダー、そして厳しい風と雪の中で互いを支え合った参加者各位に、心から感謝したい。

耐風姿勢で踏みとどまったあの稜線の記憶は、冬山の厳しさと美しさを同時に刻み込み、次の山行への確かな糧となった。

↑ようやく山頂で集合写真