期 日:2019年11月2日~4日

参加者:Lみの、オヨシ、ヒー

11月2日(土)晴れ

相模原(5:00)=松川IC=小渋温泉跡=車止め駐車場(9:30)-高山の滝-広河原小屋(13:45)

早朝に相模原を出発して伊那谷に向かう。昭和の頃よりも林道が延伸しており広河原小屋までのコ-スタイムも1時間程度短縮されている。駐車場に車は2台。沢靴を履いて行動開始する。

道路工事作業者に道を譲ってもらい橋の手前から河原におりて遡行開始する。最近の山行記録では橋を渡ってから遡行開始しているらしい、渡渉を1回省ける。

最初こそ河原は広く平坦だが、昨今の台風の影響だろうか次第に流れが深くえぐれた起伏のある河原になる。

何度も渡渉を繰り返し高山の滝が見える地点に着く。ここの渡渉は流れが深い難所で、体格の小柄なヒーさんは大変な修行を積む羽目になる、対岸にロ-プを張った渡渉を1回とスクラム渡渉を3回試みた末、オヨシはストックを2本とも流されて失い、全員が全身ずぶぬれになってやっとの事で突破する。日向を選んで歩いて濡れて寒さにブルブル震えた体を温める。

そこから先も深くえぐれた河原を何度も渡渉して進みやがて尾根の取り付き部の茂みの中にある広河原小屋に到着する。荒川小屋までの計画だったが濡れて疲れたので本日はここまでとする。

11月3日(日)晴れ

広河原小屋(6:15)-船窪(9:45)-大聖寺平(10:45)-小赤石岳(12:20)-赤石岳(13:12)-小赤石岳-大聖寺平(15:10)-荒川小屋(15:50)幕営

沢靴とか濡れたものを小屋に干す、釣り用の胸まである長靴(ウエイダ-)が干してあるのはおそらく先行者が使用したものだろう。小屋の広場に立つ工事現場でよく見る仮設トイレでゆっくりと用を足して出発する。

踏み跡はしっかりしているが倒木が時折あり迂回したりくぐったりするので道を失い易い。

黙々と登り、ガラ場の左トラバ-スを抜けるとようやっと大聖寺平に到着する、ここから仰ぐ荒川三山は実に絵になる。

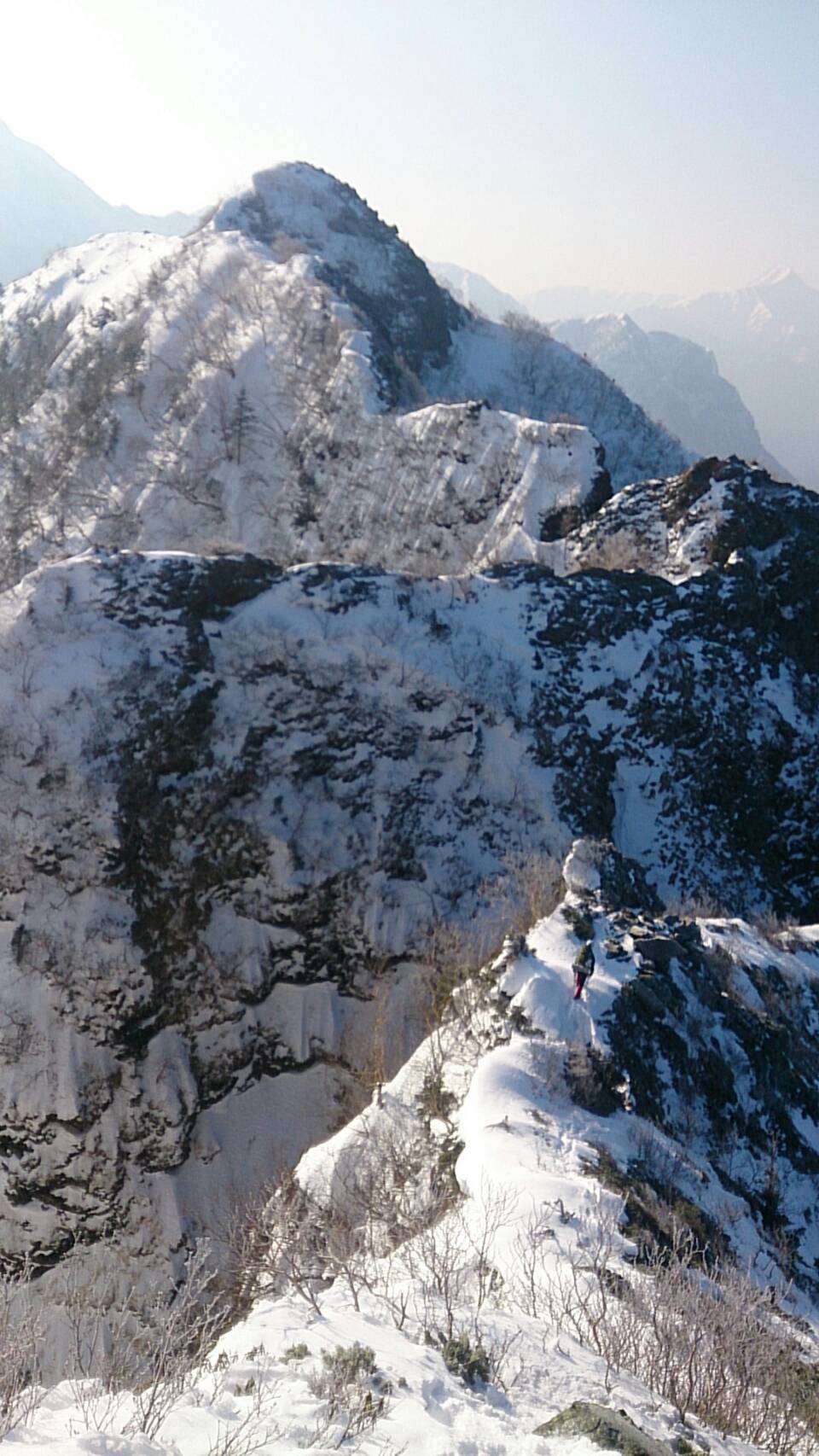

荷物をデポして赤石岳ピストンに向かう。小赤石岳に向かう途中、3000m辺りからアイスバ-ンとなりアイゼンをつける。

小赤石岳の稜線には小さいが雪庇が出来ていてクラックが入っている。

小赤石岳を過ぎて程なく赤石岳に到着する。

しばし眺望を楽しみ頂上を後にする、避難小屋のドアはどうやら開いている模様、誰かいるのか何が起きているのか不明だが放置する。大聖寺平への下りで単独登山者に抜かれる。どうやら避難小屋に居たそうだが寒いので宿泊断念したそうだ。大聖寺平で荷物を背負い荒川小屋に向かい、平坦なトラバ-ス道40分程で到着する、幸い水場が使用可能だった。新しく立派な冬季開放小屋に宿泊者が3名、他にテントは無い。

11月4日(月)晴れ

荒川小屋(6:05)-広河原小屋(10:00~10:40)-高山の滝(12:03~25)-駐車場(14:55)

今日も日の出と共に行動開始する。大聖寺平に戻り広河原小屋へと下る。登りでは問題なかったような場所でも倒木の影響で道を失うことがあったりくぐろうとした木の隙間が狭まってしまったりと倒木は厄介だ。

広河原小屋で沢靴に履き替える。ウェイダ-は無くなっているので単独登山者は先行したのだろう。

難所だった高山の滝地点の渡渉は数メ-トル下流の流れこそ速いが浅めの場所を選び対岸上流から渡したロ-プを支えにして一人ずつ渡渉する。ロ-プの受け渡しの際に意外な誤解が発生したが、先日の修行の成果があってか20分程で完了した。その先2か所ほど渡渉点を間違えやり直しするも今日は全身ずぶぬれは免れ、駐車場に到着する。一見順調そうだが、足を濡らすとともに緊張して疲れた様子なので名古屋行き高速バスでの別行動は止めにして帰路の運転手を務めることにする。

(記 みの)