期 日:2020年3月20日~22日

参加者:Lオヨシ、コバヤン、みの、こ~平、ヒー

3月20日(土)曇りのち晴れ

相模原(6:30)=松川IC=鳥倉林道冬季閉鎖ゲート(駐車スペース)(10:30)-越路ゲート(12:10~12:20)-鳥倉林道登山口(13:00)―三伏峠小屋(16:50)幕営

無積雪期は越路ゲートの駐車場に停められる鳥倉林道だが、積雪期の12下旬から4月下旬までは6km手前の冬季閉鎖ゲートまでしか車で入れない。その際は狭いスペースに停めることになるため1台で行くことにした。5人分の大型ザック、ピッケル、ストック、ワカン等と共同装備。大荷物であることは自覚していたが、予想以上に積み込みで苦戦。どう見ても荷台はキャパオーバーのため、潔く後部座席の足元や膝の上を使うことに。予定より30分以上遅れて出発した。

7時近かったが圏央道の恒例渋滞には捕まらず、順調にその先の中央道へ。松川ICから大鹿村までの道のりは今季3回目、妙に親近感がわく。林道手前の最後の店舗である道の駅『歌舞伎の里大鹿』でお酒やおつまみを購入。全国的に流行し始めたコロナウイルスの影響は地方の道の駅にも波及、「マスク未入荷」の貼り紙があった。冬季閉鎖ゲートまでは対向車には遭遇したくはない道幅で、縁石は切れ落ちていないものの落石が散見される。予想に反して凍結はしていなかったが、予定より1時間遅れで冬季閉鎖ゲート手前に到着。既に3台駐車していたが、1台分のスペースはあるため縦列で停める。

冬季閉鎖ゲート手前に駐車

冬季閉鎖ゲート手前に駐車

コバヤンは冬季に燕岳へのアプローチである宮城ゲートから中房温泉までの林道をソリを使って歩いた経験から今回もソリを持参。しかしながら見渡す範囲に積雪はなく、早々にソリの出番はないと判断された。

積雪がない林道

積雪がない林道

2km先の夕立神パノラマ公園に向かう間、普段着の観光客3団体とすれ違った。あいにくの曇り空であったためか、パノラマ公園から展望を諦めて戻ってきたのだろう。パノラマ公園で小休止した後、越路ゲートまでの4kmと登山口までの3kmをひた歩く。

越路ゲート ここまで車で来たかった

越路ゲート ここまで車で来たかった

久し振りに聞くみのさんとコバヤンの息の合った掛け合いに楽しませてもらいながら登山口に到着。昨年11月に来たときも自転車1台が置かれていたが、今回は2台あった。大型ザックを背負っての運転も決して楽ではないが、林道も行程の一部なので自分の足で歩くべきではないだろうか。

登山口(フレーム外だが右側に自転車)

登山口(フレーム外だが右側に自転車)

登山口から三伏峠までは登り一辺倒となる。林道は所々凍結している程度で積雪はほとんどなかったが、登山道は序盤から積雪があるため、早々にアイゼンを着ける。三伏峠までの登山道は10区画に分かれており、時折[○/10]の行程標識が出てくる。等間隔ではないが、3区画を目安に小休止を取りながら登る。[3/10]地点から三伏峠までは登山道が北に面しているため、高度が上がると共に雪深く風も強まるため、防寒着を身に付けた。

谷側を注意しながらを歩く

谷側を注意しながらを歩く

幾度か沢筋を横切るようにトラバースするが、筋沿いに雪崩れた形跡があるため一人一人慎重に通過する。[7/10]地点より先も傾斜は緩まず、息を切らさぬようペースを乱さず淡々と登る。[8/10]地点を過ぎると、今は閉鎖されている塩川ルートとの分岐が現れる。みのさんは若い頃に塩川ルートから登った経験があるそうだ。三伏峠までおよそ200歩の場所に登山者を励ます看板が足元にあるのだが当然のように雪に埋まって見えない、数分で三伏峠に到着。

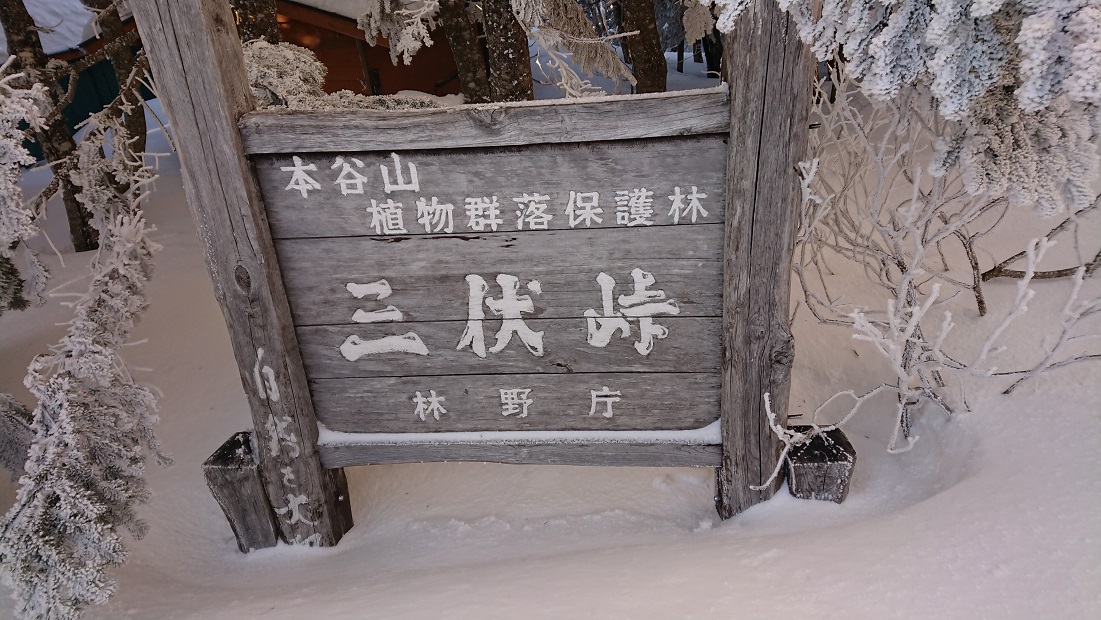

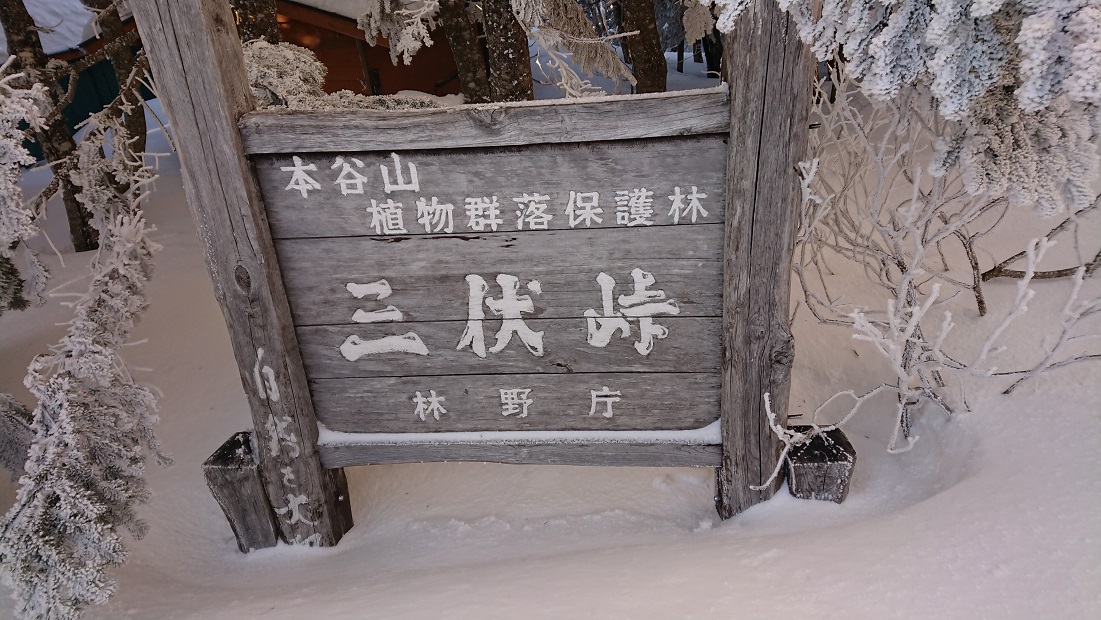

三伏峠の看板も埋もれそう

三伏峠の看板も埋もれそう

冬季は三伏峠小屋の新館の一画が解放されるが、既に満員状態であった。本来のテン場は膝上辺りまでの積雪に覆われていたので、我々は三伏峠小屋本館近くの樹林帯を整地してテントを2張り(2テンと4テン)手際よく設営する。

腰下くらいまでの積雪

腰下くらいまでの積雪

きれいに雪化粧した塩見岳

きれいに雪化粧した塩見岳

雪がしまっておらず、圧雪に難儀した。夕飯はヒーさん特製ポトフ、いつも通り賑やかに過ごした。翌日は5時出発の予定だったが、疲れと強風予報を鑑みて、出発を1時間遅らせることにした。

3月21日(日)晴れ

三伏峠小屋(6:50)-三伏山(7:25)-本谷山(8:40~8:50)-塩見小屋手前(12:15~12:35)-塩見岳(14:30)-塩見小屋手前(16:00~16:15)-本谷山(18:20)-三伏山(19:20)―三伏峠小屋(20:10)幕営

6時に出発するため、4時半に起床して5時から朝食を取る予定であったが、こ~平が仕込んできてくれた冷凍挽肉キーマカレーが全く融けてくれない。気温が低く自然解凍が進まなかったのが誤算であった。湯煎して結果的に1時間ほど準備に要した。朝は時間勝負なのでメニュー選定や工程には留意しなければならないと反省。

今日の天気も清々しい

今日の天気も清々しい

塩見小屋まではワカンとストック、山頂往復はアイゼンとピッケルを使用する計画で各々準備。出発しようとしたところ、みのさんがテントに忘れ物をしたとのことで、他のメンバーはゆっくり先に歩くことにした。幕営地付近から延びているトレースを頼りに15分ほど進むが、何か違和感があった。塩見岳と烏帽子岳との分岐がいつまで経っても現れない。そう思った矢先、頼っていたトレースがなくなってしまった。どうやら塩見岳を眺めるために小屋から東に向かったパーティーが付けたトレースのようだ。

ルートは間違えたが確かに良い景色

ルートは間違えたが確かに良い景色

目指していた分岐は、小屋から塩見岳に向かう際は誰もが通過する分岐であったため、トレースは信頼できると思い込んで方角や地形図を確認せずに進んだことが良くなかった。気を取り直して戻ると、程なくして右手には以前小屋があった跡地を経由するルートが見えてきた。ほぼ踏まれておらず沢筋で雪が吹き溜まって危険なためこのルートは使わず、三伏峠小屋近くまで戻ることにした。この往復でのロスは10分くらいと感じていたため、みのさんにはすぐ追い付けると思ったが一向に姿が見えない。そうこうしているうちに三伏山に到着してしまった。

三伏山への稜線

三伏山への稜線

呼び掛けながら進むが全く返事が聞こえない。そのまま1時間ほど経過し、先ほど選択しなかった吹き溜まりルートとの合流点となるコルに到達。可能性は低いがみのさんが小屋から急いで追い掛けて来ていることも想定し、こ~平には急ぎめで先に進んでもらい、残りのメンバーは少しペースを落として歩くことにした。間もなくこ~平がみのさんと合流、その連絡を受け、15分後に全員集合となった。気を取り直して行動再開。樹林帯の中でアップダウンを繰り返しながら本谷山に到着。

本谷山からの眺め

本谷山からの眺め

11月の山行で幕営した場所だが、今回は雪が積もり標識が見えない。先にそびえる塩見岳を暫く眺め、塩見小屋を目指す。長い下りがあり、50~60mほど標高を下げた辺りに休めそうな場所があったので長めに休憩を取る。ここから登頂してテントに戻ってくるまで約7時間。コバヤンは調子が優れないとのことでテントに戻ることに、夕食の下準備等をお願いした。他のメンバー4名で塩見岳を目指す。

30分ほどで権右衛門山に続く樹林帯の手前に到着。そこから目視できるトレースは北北東方面と北東方面の2本。後者が本来の登山道に思えたが、くっきりしたそのトレースはなぜか東へ伸びて急勾配で下っており、権右衛門沢へ向かっているようだった。すぐに引き返し、もう一方の今朝付けられたと思われる新しいトレースに沿って進むことにする。樹木の間を上手い具合に抜け、徐々に高度を上げながら左手の尾根に詰めていく。大きく東に進路を取った辺りで、3人組パーティーが戻ってきた。聞けば、そのパーティーが朝早くから行動して付けたトレースであった。塩見岳山頂を目指したがラッセルに苦戦を強いられ、今日中に下山するには時間切れとなり撤退してきたとのこと。我々の先には2パーティーが先行しているそうで、トレースのお礼をし先を急いだ。1時間ほど経つと尾根に出る急登が現れる。交代でラッセルしながら登り詰めると合流点にたどり着く。地形図を確認したところ、北から権右衛門山を巻く塩見新道ルートと三伏峠からの登山道が合流する場所だった。積雪期は今回の尾根沿いにルートを取った方がラッセルの負担が少ない。

急登を越えると視界がひらける

急登を越えると視界がひらける

合流点から暫く進むと森林限界を抜けて塩見小屋手前のひらけた場所に着く。ここをデポ地点として、しっかりと食事・水分を取り、装備をピッケル、アイゼン、ハーネスに付け替える。ロープは最後尾の私が持ち、気持ちを引き締めて塩見岳へ。

装備を付け替えて再び登り始める

装備を付け替えて再び登り始める

塩見小屋がすっかり雪に埋もれてしまい、何とか屋根の一部が見えている程度。

雄大な塩見岳が現れる

雄大な塩見岳が現れる

天狗岩までの稜線では常に強い西風が吹き付け、耐風姿勢が解除できずなかなか前に進めない。

強風に耐えながら進む

強風に耐えながら進む

ようやく天狗岩の基部に着く。見上げると露岩と氷が混ざり合う一筋縄ではいかないコンディションであった。ここから塩見岳山頂までは鎖やハシゴが一切なく、アイゼンでの登攀経験がないとリスクが高い。ロープを使えば登頂を希望していたこ~平をフォローできると思っていたが今回は断念、みのさんと共に一足先に三伏峠へ戻ることとなった。こ~平が凍結箇所の下りで滑らないか心配していたのでロープはみのさんに渡し、私とヒーさんと二人で山頂を目指す。

塩見小屋付近で記念撮影、画になりますね~

塩見小屋付近で記念撮影、画になりますね~

天狗岩まではトラバース気味に高度を上げていく。天狗岩の山頂にはよらず横切り、一旦鞍部に下る。見上げると荒々しい塩見岳山頂がそびえ立つ。

見上げると塩見岳山頂が見える

見上げると塩見岳山頂が見える

積雪期は右から巻いて登るルートを取るが、核心部のルンゼに向かって比較的直進のトレースがあり、足元の状態も良かったのでそのまま進んだ。ルンゼでは先行の7人組パーティーがロープを使って降りている最中であったので、我々はルートを少しずらして岩壁を登った。時折吹く強風をやり過ごしながら塩見岳の西峰を無事に登頂。標識が完全に埋もれていたので、ピッケルで少し掘り出して記念写真を撮った。

念願の登頂!

念願の登頂!

山頂からの眺めは良いですね~

山頂からの眺めは良いですね~

強風が止まないのと14時を過ぎていたことから東峰には向かわず、急いで戻ることした。

焦らず慎重にルートを選びます

焦らず慎重にルートを選びます

先ほどのパーティーが苦戦していたルンゼにはしっかりキックステップの跡が残っていたので、ピッケルとアイゼンをしっかり雪面に食い込ませながら慎重に下る。無事に通過できたが、先ほどみのさんにロープを渡してしまったことを後悔した。(こ~平はみのさん指導のもと、ロープを使用せずに下りることができたそうだ)

核心部以外でもピッケルとアイゼンをしっかり食い込ませる

核心部以外でもピッケルとアイゼンをしっかり食い込ませる

1時間半ほどで塩見小屋先のデポ地点に到着。緊張が続いてお腹もすいたので軽く食事を取り、またワカンとストックに替えてテントに向かう。登りでの体力消耗は想定以上で、下りでも思うようにペースが上がらない。日の入り時刻の17時55分までに三伏山くらいまでたどり着きたかったが、本谷山で日没を向かえてしまった。

夕日がきれい、まだ先は長い

夕日がきれい、まだ先は長い

三伏山を過ぎると三伏峠方面にうっすら明かりが見えたので少し安堵した。

暗闇の中、塩見岳を振り返る

暗闇の中、塩見岳を振り返る

テントに到着するとお腹をすかしていたメンバーから温かい言葉をかけてもらった。急いで夕食の大豆キーマカレーを作った。慌てたのと疲れもあり、カレー粉の分量を間違えて激辛カレーとなってしまった。皆さん、頑張って食べてくれてありがとうございました。

3月22日(月)晴れ

三伏峠小屋(7:20)-鳥倉林道登山口(9:30~9:40)-鳥倉林道ゲート(10:20~10:30)-鳥倉林道冬季閉鎖ゲート(駐車スペース)(12:20)

天気予報は午後から下り坂、それまでには下山できるよう5時半起床。前夜は疲れきっていたので周りのいびきも気にならずぐっすり眠れた。朝食は手早く作れる塩ラーメン、カロリーは控えめだが下山のみなので丁度良い。外に出て周囲を見渡すも既に他のパーティーの気配はない。テントを撤収し、アイゼンとストックで下山開始。初日よりも雪は融けているので谷側に足を踏み抜かないように注意しながら足早に下る。淡々と登っていたので気にならなかったが、[6/10]地点から三伏峠までは傾斜が緩やかではなく、落差で下山スピードもつい上がってしまう。アイゼンを外すタイミングを伺っていたが、そうこうしているうちに登山口に着いてしまった。

先は長いので小休止を取りながら

先は長いので小休止を取りながら

ここから再び9kmの林道歩きが始まる。皆は談笑しながら歩いているが、私は足裏に痛みがあった。痛み止め薬を飲んだが全く効かず、衝撃を和らげるために雪の上を歩いたり、力の入り方が変わるように後ろ向きで歩いたりした。とにかく耐えに耐え、皆から遅れること30分以上、ようやく駐車スペースに到着。足裏を見てみると、両足共に踵と指の付け根の皮が剥けてしまっていた。厚手の靴下が動いて擦れ続けたのが原因であった。長時間の林道歩きでは肌にフィットするインナー靴下を履いて摩擦を軽減させる対策が必要であることを身をもって学んだ。

今回は春山合宿の下見を兼ねていたので、しっかり現地の情報収集もできた。南アルプス南部はアクセスが良くないが、人工物も少なく大自然を堪能できるので是非お薦めしたい。

(記 オヨシ)