期 日:2022年5月1日~3日

参加者:Lなべたけ、わたゆき

5月1日(日)雨

沢渡大橋駐車場=(バス)=上高地バスターミナル-河童橋(10:30)-徳沢(13:00)-徳沢園キャンプ場(幕営)

天気は、前線の影響で終日降雨の予報。2日は高気圧がはりだして午前中は晴れるが、午後に強い寒気が入ってくるため、標高の高いところで悪化するとのこと(ヤマテンより)。沢渡に到着すると雨が強くなり始めた。駐車場の整理員の方から、明日からは天気が良いと声をかけられたので、午後からは悪くなるようだと応えると、「?」の様子だった。気象協会などの山の天気予報でも、終日晴れマークだったので、少し難しい予報なのかもしれない(予想天気図では高気圧に覆われる)。5月だが、森林限界を超える山域では真冬のコンディションになる可能性がある。ヤマテンに感謝!だった。徳沢まで雨がそぼ降り続けたが、ひどい降り方にはならなかった。夕刻には小雨になり、テントから出るのが楽になった。

5月2日(月)晴れのち雪

徳沢(4:15)-横尾(5:40)-横尾分岐(9:50)-蝶ヶ岳ヒュッテ-蝶ヶ岳山頂(10:50)-長塀尾根-徳沢(14:20)

当初の計画は2日目は蝶ヶ岳山頂で幕営だったが、天気の状況を考えて、アタック装備で登り(ツェルトも持参していた)、徳沢に戻る行程に変更。徳沢からメールで計画の変更を連絡した。 午前中は、晴天が確実な予報だったので、展望を期待していた。明け方に徳沢から梓川に出ると、新雪をまとった巨大な小惑星のような山が正面に現れた。

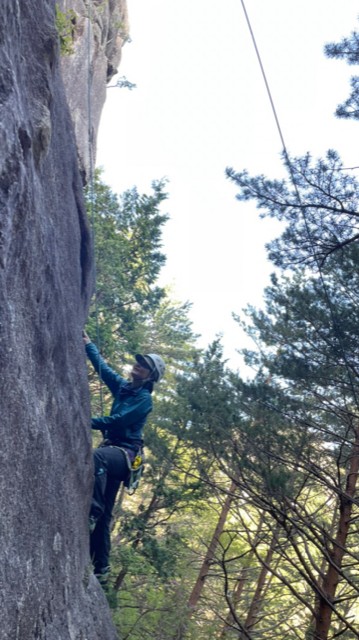

もうじき稜線に出る

もうじき稜線に出る

前穂と北尾根を確認することができた。梓川の上流側は、快晴の明け方の空へ広がる梓川と山並みの眺めで、普段生活している同じ日本とはとても思えないスケールの風景だった。横尾からの登山道でも、槍見台から、霞がかった青空に映える槍ヶ岳を見ることができた。ゆっくり、順調に高度を上げることができた。2000m付近からは一面の雪景色になった。雪面はしっかり締まっており、アイゼン歩行で問題なくペース良く歩くことができた。横尾分岐まで登ると、青空と新雪の素晴らしい景色のなか、穂高の稜線の北側から雲が湧いてきているのが見えた。槍の穂先も雲に隠れて、少しずつ雲が迫ってきている様子だった。稜線に出ると、少し強めの風が吹き付けてきた。蝶ヶ岳ヒュッテの建物のかげで風をしのいで休憩した後、山頂へ。

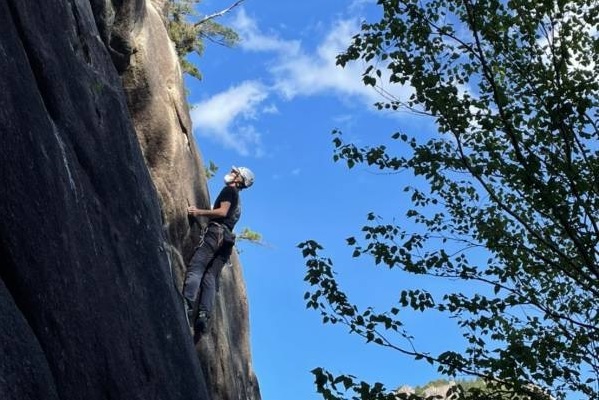

向こうに山頂が見える

向こうに山頂が見える

下山を始めると、雪が舞い始めた。下山ルートの長塀尾根は、名前通り少し長い尾根で、ゆったりと歩いた。展望はほとんどなかったので、登ってくると大変そうだったが、雪が溶けるとお花などを楽しめるようだ。

徳沢へ下山

徳沢へ下山

ゆっくり順調に、徳沢へ無事に帰ってくることができた。徳沢でも次第に降雪が多くなり、夕刻には雪景色になった。

5月3日(火)晴れ

徳沢(5:30)-上高地(7:30)-バスターミナル=(バス)=沢渡大橋駐車場

朝早めに出発して上高地へ。3日から連休になり、天気も良さそうなので、上高地からの登山者とつぎつぎにすれ違った。色とりどりの登山スタイルで、風景だけでなく、登山者の様子を見るのも楽しかった。朝から快晴で、梓川の宝石ような青色の流れが、新緑と新雪の山並みと一緒に美しく映えていた。しばらく河原でのんびりして春の上高地を堪能した。

(記 なべたけ)