期 日:2019年8月14日(水)~8月15日(木)

参加者:Lみの、おとっつあん

8月14日(水)晴れ時々曇り

信濃大町(7:00)=扇沢=黒部ダム=室堂(10:15)-剱御前小屋(12:25)-剱沢野営場(13:12)-テント設営(14:00)-剱岳(16:58)-テント(20:02)

8月13日、B隊として栂海新道を縦走して親不知に下山し、台風情報を確認すると16日に西日本を通過する予報なので、その前に下山する1泊2日に計画変更する。B隊帰路の車中で旅館予約を行い信濃大町駅徒歩3分にある竹の家旅館までB隊の車で送ってもらう。周辺の旅館2軒は満室でこの旅館だけ空室があったが普通に快適な宿だった。洗濯と風呂、食料装備の見直しを行い食事に出て養老の滝で腹を満たす。

14日6時起床、二人とも深刻な筋肉痛や疲労等の体調不良は無く行動開始とする。駅のコインロッカーに不要になった装備を預け、コンビニで用足しして駅前7時発のバスに乗車する。扇沢でトロリーバスに乗り換え、黒部ダムからケーブルカーとロープウェイ、更にトロリーバスを利用して大した混雑もなく楽々と室堂に到着する。暫く硫黄の臭いのするなか観光客に混じって遊歩道を歩く。おとっつあんは周辺のホテルで宿泊客がガス中毒事故に巻き込まれることを心配する。遊歩道は下り続けて登り返しをきつくする。雷鳥沢野営場を過ぎ丸太橋ならぬ角材橋を渡ると登りが始まる。冬に雪崩事故が発生したのはあの辺りだろうか?やがて剱御前小屋に到着し剣岳を仰ぐが早々に剱沢野営場に向かう。

風が吹き始めているのでテントの頂点にも細引きでガイライン追加するなど念入りにテント設営する。軽装で剱岳アタックに出発するが、時折強風が吹きテントが気になる。残された耐風手段はテントキーパーだが志願者はいない。一服剱の辺りまで数組の下山パーティとすれ違ったが、ついに人影はなくなり貸切り状態となる。おとっつあんが先頭を歩き前剱の岩場とルーファイを楽しむ。前剱を通過し緩くなった傾斜をつめて頂上の祠に到着する。

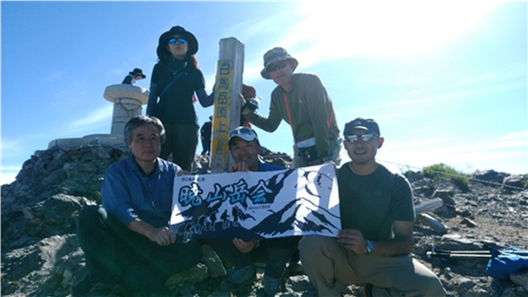

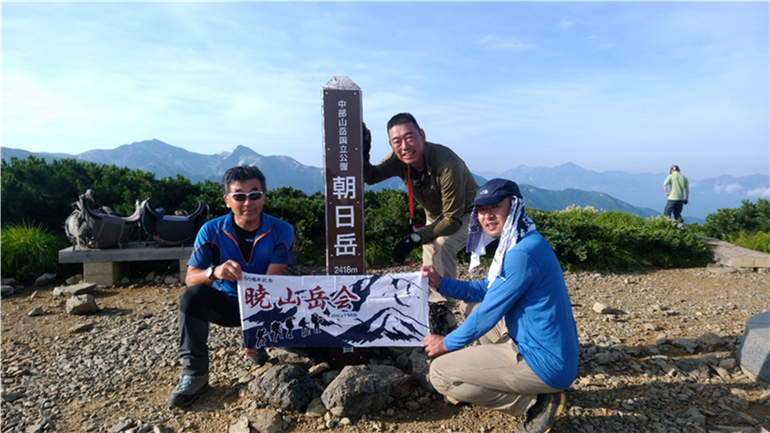

祠には剱岳と記入された木のプレートが何枚か置いてある。しかし先月登頂した時プレートの中には選んではいけないいわく付きのプレートがあると他パーティが話していたのを思い出し、ゲンを担いでプレート抜きで記念撮影する。日没も迫っているので下山を急ぐ。日没寸前に一服剱を通過し、剱山荘の手前でヘッドライトを点灯、剱沢小屋手前の立ち入り禁止の札と外国人に惑わされるも結局直進してテントに到着する。剱沢小屋は金庫を閉めてしまったため飲み物を購入できなかった。刻みたまねぎとささみ肉をフリーズドライカレーに混ぜてカレーパウダーで辛さを整えた食当おとっつあんのオリジナルカレーと、持参した飲み物で栄養補給する。10時半就寝。

8月15日(木)曇り

剱沢野営場(6:20)-剱御前小屋(7:00)-室堂(8:50)

ゆっくり朝寝坊する予定だったが、撤収するパーティの話し声に寝ていられず起床する。各自簡単に朝食を済ませて撤収する。風はどんどん強くなっているのに広い野営場には未だテントが残っている。剱御前小屋は雨戸を閉め、風で飛ばされそうな物を片付けて既に台風対策済だ。風が強まる中を室堂に急ぐが、驚いた事にこれから入山する単独登山者とすれ違う。風に投げ飛ばされたり、飛んできた小石が顔に当たったり、装備品を飛ばされたり、風は強敵だ。剱岳早月尾根番場島登山口には“試練と憧れ”の碑と観音様像、遭難者慰霊塔が訪れる登山者を出迎え戒めているが、観光地の室堂には無い。突然叫び声があがる。子供が風に煽られて遊歩道から1.5mほど転落して腰を曲げたり延ばしたりして斜面を転がり落ちてやっと止まる、幸い怪我は無かった模様で子供は泣きもせず親と並んで歩き出す。室堂9時15分発のトロリーバスで下山する。

(記 みの)